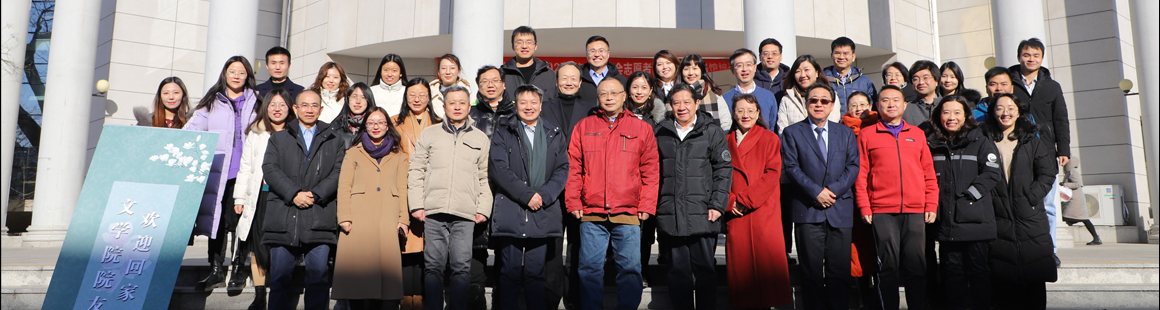

【回忆录】二十年后再相会

发布时间:2010-05-31

来源:校友

二十年后再相会

汪志勇

像一瓶窑了二十年的美酒,细细品味,香醇绵长,从嗓子渗透到心里,清冽而甘甜。

不知不觉,告别人大校园,都二十年了。尽管有过一次相聚,毕竟来去匆匆,时光短暂。熙本与阿升的招唤,开启了这坛陈年老酒,闲暇之时,满口余香。二十年的岁月,写在每位同学的脸上,该是什么模样?尤为十年聚会未能谋面的,都还好吗?

踏踏实实地生活

1.我就不错,踏踏实实地活着,自觉还挺满足的。几年前回京城开会,同学小聚,听说班上有位女同学,出了本书,回眸温馨校园生活时,竟把我写“没了”。气愤之余,郁闷了好几天。

也难怪这位MM。自打回安徽,就一直忙于生计,应付工作,加上偏安一隅,举目无同学,自然也就懒惰成性,与大家联络少了。

能告诉大家的是,二十年的岁月送给我的,是一个稳定的家庭,一份稳定的工作,还有一张有些苍老的面孔,一副有点富态的身躯,仅此而已。

2.说出来不怕大家见笑,用“井底之蛙”来自我形容,并不为过。二十年来,至少到目前为止,我还没出息跨出过国门,一直守在合肥,从未挪过窝,还过了十年黑白颠倒的日子。我知道外面的世界很精彩,也羡慕不少同学很出息,而我,因为主客观方面的种种限制,却很无奈。

但我很知足,因为自己活得很充实。在我的天空里,我感到自己的不可或缺:有年逾古稀的老人,我得尽好孝子的职责;有温柔可人的太太,我得当好丈夫的角色;有即将跨入大学门坎的儿子,我得树立父亲的形象。还有我的饭碗,尽管有些没劲,却也不敢怠慢,做一天和尚就得撞好一天钟。

3.人过四十,心气儿也就淡泊平和许多:不求大富大贵,不会穷困潦倒,身体无大病,工作过得去,闲来上上网,钩钩鱼,下下棋,打打球,倒也自得其乐。

关键是,自己实实在在地活着。前几天在网上,得知一位新浪名博“鼠尾草”黯然离去,难过之余有些惶然。这位名叫原小娟的漂亮才女,还是我们的小学妹,比我们低十来年毕业,创办了“花花世界”的个人博客,专聊美食美酒、花草养生,很小资,人气旺,人缘好。可天不待见她,撇下夫君幼子,罹病而去,甚是可惜。回过头来,想想人生,颇有些大彻大悟:几十年光阴,欲望无限,追求不尽,惟一属于自己的,到头来只有生命。

4.人生只有一次,理当格外珍惜。生在农村,小时候命大,很庆幸逃过“三劫”:两三岁时,与三伯的女儿一起在河边玩耍,她不幸溺死,我却活了下来,当时的情景,我脑海里至今仍是一片空白;六九年发大水,水漫村庄,我们爬到屋顶上,好在水来得快,去得也快,土坯房没倒,留得全身;上小学时捉迷藏,被一个农村脱粒用的、要四名劳力才能抬动的大木桶翻倒扣住,当时就没气了,幸亏及时被三伯发现救出,倒提着我的两只脚,把我的一口气给抖了回来。

大难不死,更觉生命可贵。有时凌晨下班回家,见路旁公园里,一些老头老太太正在聚精会神地拳打脚踢、随风摆柳,那般专注陶醉,我不禁深深感动:他们是我们的镜子,二十年后在他们的队列里,我们一定会找到自己的身影。

糊里糊涂地成长

1.能考入人民大学,和大家同窗四载,真的是缘份,也很偶然。

高考结束后,因为考分较高,也是糊涂胆大,填志愿时我报的是北大。班主任沉不住气了,把我叫到办公室:你估的分可准确?听说桐城中学已有人报了北大,你还是换个学校吧?于是,班主任便把我调到了人大。

2.从农村初到首都,和“刘姥姥进大观园”没什么两样。一身老土的穿着,一口难懂的方言,一种“翻身得解放”的热乎劲,在同学面前尽了不少洋相。

记得有一次在校园里,马彤问我一个地方怎么走,我便说:“向北(bo),右拐后再向北(bo)”。此话以后便在同学们开我的玩笑里,成为经典。其实,“北”在桐城方言里也读bei,只不过音调是第一声。因为有意要把口语向普通话上靠,结果“画虎不成反类犬”,成了笑柄。

老班长王勇,在我的眼里,举手投足间都透着成熟的魅力,自然一举一动也就成了我模仿的榜样,尽管有时并不知道是什么意思。常常见他在女同学面前,面带笑容,用手在嘴边一抹,然后用力地挥出去,觉得这种告别的动作,很是潇洒。一次,在车站送几位女同学上车,我便也来了一个这样的动作。见她们在哧哧地笑,我很茫然,心想,难道我动作做得不好吗?事后才知道,这叫“飞吻”,顿觉羞愧万分。

3.在中学,上体育课成了一种奢望。因为要铆足劲“跳龙门”,几乎所有的体育课都被文化课占用了。到了中文八三后,浑身的活力才都在体育活动中得到释放:不管会不会,也不管是否适合,都要潇洒地玩一把。

班级成立了运动队,用班费给每个队员配了一套褚红色的运动服。我是替补队员,自然享受不到。不过没关系,自个儿赶到海淀,买了一套相似的队服,并在前襟上印上“中文八三”字样,每逢体育活动,都兴高采烈地穿在身上。

转眼到学校的火炬长跑晚会。临上场时,班上的选手因为“身体不舒服”退出比赛。在班长的怂恿下,我这个替补不知天高地厚,闪亮登场。五千米呀,还手拿着火柜,以前从未操练过。跑到上气不接下气、心发慌腿发颤时,我才大呼:上当了!上当了!可开弓没有回头箭,咬着牙跑完比赛,差一点瘫在地上。可怜了我的那套运动服,被火炬溅出的油烫得大窟窿小眼,足足心疼了半天。

4.有关男孩女孩,自然是当时课余时的热门话题。那时候,每一个男女同学的脸上,都洋溢着青春和活力;每一双明眸里,也都荡漾着浪漫与憧憬。

如果没有记错的话,二十一个男同学,十九位女同学,构成了中文八三这个集体。女生似乎永远比男生懂事,交际的男生,不是高年级的,就是班上的优秀代表。像我们这等浑身冒傻气的,阅历浅,开窍迟,是赢不来女生注目的。

福星终于君临到我的头上。大三时,一位同样来自外地、朴实可爱的女孩,走到我身边。许是自己的情商不高,感情比较迟钝,刚开始时恁是没察觉。可等我感受到她的心扉时,班上的几个好事之徒,又拿我们说事,起哄,恶作剧……现在回想起来,真为自己羞愧。

男人,不经历一次情感上的波折,是读不懂女人的。我现在的太太,是我的中学同学,谈及此事,多少还替她鸣不平:人家女孩主动向你示好,是要有勇气的,而你,真是个木头人,辜负了人家的一片真情。面对太太不知是真是假的嗔怪,我无言以对。能在学校得到她的垂青,我打心底里真的很感激:自己有何可取之处,憨傻算不上老实,无知更何谈可爱?

那本她送我的笔记本,至今我仍好好地收着。

快快乐乐地求知

1.大学四年的学习,记忆最深的,是快乐。

没有高中阶段的压抑,也没有未来就业的压力。学习就是开拓视野,就是扩大知识面,就是探求未知的崭新世界……能不快乐吗?至于应付课本上的知识,那就简单多了:上课时听进去一半,考前再突击一半,百分百地通过。

平日里,我和其他同学一样,宿舍—食堂—教室—阅览室,不停地划着圈;一到周末,放飞自己,找老乡,会同学,逛商店,游公园,不亦乐乎。相比之下,图书馆和阅览室还是我的“最爱”。因为来自农村,知识面的狭窄,迫使自己一得不去恶补。没有计划,也谈不上目标,同学们聊什么,我就补什么,反正扒到碗里都是吃的。借回来的书毕竟有限,而阅览室的座位也很有限,于是,拿书包占座位便成了时尚。记得有一回,座位占到后,临时被一外校同学叫去,夜不归宿,第二天哪能寻到书包?虽然里面什物不甚值钱,但“叫花子丢碗”,有辱斯文呀。

2.毕竟都过了二十年,当年给我们授课的老师,尽管基本上都还记得模样,但能记住姓名的差不多只有半数。留下深刻印象的,却已不多。

辅导员潘老师,中文八三的家长,是我大学时代最重要的老师。当时不谙世事,四年里请示汇报也少,但他从不低看我这个农村孩子,还给我戴了顶“生活委员”的帽子,介绍我入党,其心可鉴。好在几年里,尽管自己默默无闻,却也没给他添什么麻烦;毕业分配时,也没让他有什么为难。只是毕业后混得不咋的,没帮上他什么忙,一直有些疚意。

在我的印象里,教我们文艺批评史的老师,太渊博了!他个子中等,戴副眼镜,身体微胖,讲起课来充满激情,引经据典,滔滔不绝;教英语的年轻女老师,太有魅力了!她和蔼可亲,能用明眸和大家交流;教古代汉语和马列文论的老师,太有意思了!一个一口地道的福建方言,一个满口可爱的口头禅;教现代汉语的老师,太令人感动了!授业之余,还在生活上关心我,张罗着要给我介绍对象……

在我学习、成长过程中,老师比父母更重要。上大学是老师钦定的,毕业分配也是老师主的事。毕业那年,不敢奢望留京城,悄悄回合肥联系妥了电视台和报社两家单位。回京后犹豫不决,便向慈祥的赵遐秋老师请教。老太太坚定地告诫我:应该到报社,若干年后白纸黑字,记载的都是事业和成就。

3.八十年代的校园里,诗歌是流行着的时尚,是衡量一个人是否“有才”的杠杆。能诗会歌,大家都要投去敬佩的目光。

众多的校园诗人,踏着文坛朦胧诗人的足迹,一路吟颂着我听不懂的朦胧。简直太有才了!崇拜之后,心想,“临渊羡鱼,不如退而结网”,我决定从头学起:找来北岛、舒婷、顾城等大家的诗集,一边欣赏,一边寻找自己的思想火花。无奈,一段时间后,发现自己迸发的“火花”,串起来总是有些不伦不类,没有灵气,也没有意境,只好作罢。

但不愧是学中文的,我们班、我们系的才子、才女还是还是不断涌现,层出不穷。学校和系里的文学社、诗社,以及其它社团组织里,经常活跃着他们的身影;学校里的各类刊物甚至外面的正式刊物上,也不时能看到他们的大作。他们当时是我们班的精英,现在是社会的名流,当然也是我们的骄傲。

4.社会是个大课堂。向社会学习,在实践中求知,个中的乐趣,伴随着我在中文八三学习生活中的美好记忆。

大三时在武钢实习,前后一个多月时间,过得很充实。平时,同学们在不同的工厂、车间、班组跟班实习;到了周末,除了潘老师有组织地带着我们玩了东湖、庐山外,大部分时候,同学们三三两两,结伴而行,逛遍了武汉三镇。再往后,便在招待所不远的郊外逛了起来。

一天,远远地看见317宿舍的几位干将提着木桶,俯在田埂边忙活什么。跑近一瞧,桶里全是张牙舞爪的大龙虾,足足大半桶。那时候,田野的水沟、泥潭里,到处都是这种青色的、红色的家伙,个头很大,其实没什么肉,郊农们对它们没兴趣。后来,他们怎么消受它们的,我已记不起,不过,这些尤物如今可是身价百倍,在合肥烧好了是三元一只。

八十年代后期,勤工俭学在高校校园已显端倪,我们班就赶过一回时髦。那时,以中文系老师为主的北京人文函授大学办得很火爆,各地报名的人特多,人手忙不过来。出于一番好意,他们把这份美差交给了我们,任务是,根据各地报名学员的汇款单,登记造册,填发通知。作为生活委员,我代表班级牵头接了这桩差事,组织同学照单作业。头几笔业务完成得不错,大家手头有了点外快,虽然不多,却也是份惊喜。后来有两单业务却砸了锅:照数领来的汇款单,回收时总是少了几张,交不了差,那可是钱啦。挨了一顿批评,钱是没让我们赔,生意却也黄了。

……

二十多年前,有一首歌很流行,歌名似乎叫《年轻的朋友来相会》,唱起来底气很足,意气风发。当唱到第二段“再过二十年,我们来相会,伟大的祖国,该有多么美……”时,并没有多在意。那时候,觉得二十年太久远了。没料想,二十年一恍惚,转眼就到了:金秋十月,我们不就要踏着这首歌践行杭州了?!

时光催人老。我想,大家齐聚杭州的时候,可否再唱这支歌,只不过要把歌名改一下,叫《中年的朋友来相会》,看大家还有多少底气。然后,再唱出新的诺言:再过二十年,我们来相会!如何?

2027年,离我们已并不遥远,像过去的二十年一样,打个盹就来了。大家或许大都退休在家,或养花种草,或含饴弄孙,或撰写回忆录。或许头发都花白了,脸上褶皱多了,但活得都很滋润,很健康。

然后,大家踏歌而来,一起让欢歌笑语绕着彩云飞……

(中文系1983—1987本科,现任《安徽日报》社高级编辑)