【论文】李致远:柏拉图的文武之道

发布时间:2014-06-11

来源:古典学,李致远

几则故事

阅读西方古典作品,不管自觉不自觉,都不可避免地会遇到两个基本的问题,即所谓的古今问题与中西问题(一个摊平的十字)。中国传统有个约略相似的说法,即“古今之变”和“天人之际”的问题(一个竖起的十字)。两个说法合起来,就是三个问题:古今、中西和天人,或者前后左右上下的问题(两个平面的十字叠合成一个立体的十字)。问题变得更为复杂,但也是我们生活和思想面临的实情。这些问题又表现在两个层面,一个是共同体层面,一个是个人层面。但两个层面是相通的,且首先需要在个人层面得到落实或解答。这里选取笔者喜欢且经常想到的几则故事,也许可以帮助我们理解这些问题,得到一点启发。

一则是《一千零一夜》第三百五十一夜的两个相关故事:

有个人,原本家财万贯,不久变得一贫如洗;只好向朋友借钱开店做生意。一天,三个人到他店里,问他父亲在哪里。他说父亲已经去世了。那三人问,“他老人家有后代么?”他说,“我就是他的儿子。”那三人说,“谁能证明你是他老人家的儿子呢?”他说,“市场上的人都能证明。”就找来几位商人给自己作证。于是,那三人就拿出许多财宝,说,“这些财宝都是你父亲生前寄存在我们这里的。现在还给你吧!”他拿了这些财宝,到给自己借钱的朋友那里,准备还债,朋友说,“这些钱都是我送你的,不要了。还有个字条,你拿回家再看。”他回到家,打开字条,是一首诗:“到贵府来的,都是我的亲人。母亲选过珠宝,未曾花费分文,盼君不要羞我,莫在乎这区区金银。”(李唯中译本《一千零一夜》第三百五十一夜“贫富变化一瞬间”,略有改动)

巴格达有个人,原本家财万贯,但他不善治产,不久只剩祖传的老屋,只好给人干活儿。一天,他干活累了,在自家花园的一棵无花果树下睡着了,梦见一个浑身湿透的人从嘴里掏出一枚金币,对他说:“你的财宝在米斯尔,去找吧!”巴格达人立刻启程去米斯尔。经过千辛万苦,终于到达米斯尔,而天色已晚,便宿在一座寺庙里。那座寺庙挨着人家。夜里有盗贼从寺庙进入旁边的人家。警察队长接到报案,前来抓贼,但贼人已经闻风而逃。警察队长在寺庙发现睡在那里的那个巴格达人,便捉了他,严刑审问,“打哪儿来?做什么?”那个巴格达人就给警察队长讲了那个梦。警察队长听了,哈哈大笑,说,“你这个傻瓜,我曾三次梦见一个人对我说:‘巴格达有座老屋,院里有个花园,园里有棵无花果树,树后有个喷泉,泉下埋着一座宝藏。去找吧!’我才不信呢,要知道,那是梦啊,傻瓜!”说完,警察队长扔给巴格达人几个小钱,“回家去吧!”巴格达人回到家里,到自家花园那棵无花果树后的喷泉底下一挖,果然发现一座宝藏。(李唯中译本《一千零一夜》第三百五十一夜“一梦成富翁”,略作改动,参博尔赫斯《双梦记》)

一则是蒲松龄《聊斋志异》“西僧东游”的故事:

两僧自西域来,一赴五台,一卓锡泰山。其服色言貌,俱与中国殊异。自言历火焰山,山重重气熏腾若炉灶,凡行必于雨后,心凝目注,轻迹步履之,误蹴山石,则飞焰腾灼焉。又经流沙河,河中有水晶山,峭壁插天际,四面莹彻,似无所隔。又有隘可容单车,二龙交角对口把守之。过者先拜龙,龙许可,则口角自开。龙色白,鳞鬣皆如晶然。僧言途中历十八寒暑矣。离西土者十有二人,至中国仅存其二。西土传中国名山四:一泰山,一华山,一五台,一落伽也。相传山上遍地皆黄金,观音、文殊犹生。能至其处,则身便是佛,长生不死。听其所言状,亦犹世人之慕西土也。倘有西游人,与东渡者中途相值,各述所有,当必相视失笑,两免跋涉矣。(蒲松龄《聊斋志异·西僧》)

一则是《五灯会元》卷九无著文喜章次:

翁拈起玻璃盏,问曰:“南方还有这个否?”师曰:“无。”翁曰:“寻常将甚么吃茶?”师无对。(普济《五灯会元》,参张文江《古典学术讲要》)

一则是卡夫卡的《御旨》:

据说,皇上临驾崩前曾在御床上向你传下了一条御旨。而你不过是皇上的光辉在极其遥远的地方投下的一丝飘忽的影子。但皇上却恰恰只对你一个人——可怜的属臣传下了这条御旨。皇上命传旨人跪在榻前,贴着他的耳,悄声传下御旨。由于皇上对这条御旨很重视,因而讲完以后,还让传旨者在它的耳边复述了一遍,并点点头表示领旨人没有弄错。临终前,群臣聚集,四周的护墙都拆除了,在高高的摇晃的拱形门前的台阶上,帝国的巨头们排成圆圈,当着群臣面,皇上遣出了这位传旨者。传旨者得令后随即就上路了。他十分强壮,精力充沛。他一会儿用左手一会儿用右手分开拥挤的人群,辟出一条道来。遇到阻拦,他就指一指胸脯上的太阳标记;他畅通无阻,一直前往,没有别人象他这样顺当。但人群聚集得太多了,他们的房屋简直望不到尽头。如果传旨人能来到空旷的田野的话,他马上就会象飞一样地行走起来,这样不一会儿,你大概就会听到传旨人的拳头打你房门时发出的巨响。但代替这情景的确是,他的努力完全无用;他得不断地一再地穿过内宫里的屋子;可是他一直没有成功;即使他穿过了这些内宫,也没有什么用;他还得费力下那些台阶;可是下台阶后,也是徒劳;他还得走过那些院子,但是,在走完第二个深宫四周的院落后,前面却又是台阶和院落;在它们后面有是一座宫殿,如此排列下去有好几千;假使他最终冲出最后一道宫门的话——这是从来没有过的事,从来没有发生过——于是,在他面前出现了一座都邑,它是世界的中心,那里堆积着很高的渣滓。这里还从来没有人能走得过去,更不用说一位带着死者的使命的人了。——当夜色来临时,你却坐在窗前,梦想者得到这道御旨。(卡夫卡《御旨》,刘小枫译)

文武之道

施特劳斯有个精辟的论断:柏拉图结合了苏格拉底的方式与忒拉叙马霍斯的方式,说白了,就是两种自然正确,当然,这两者有高低之分,前者高于后者:用荷马传统来说,就是奥德修斯的方式与阿基琉斯的方式;用中国固有的说法,就是文武之道;用马基雅维利的说法就是欺骗与武力,用拿破仑的说法就是思想与利剑,用老一辈革命家的说法是笔杆子与枪杆子……果然是太阳底下无新事儿。这些可能都只是常识,但如果常识是正确的,就应了柏拉图爱用的一句格言,“必须两次三番地反复讲”(《高尔吉亚》498e,《法义》956e);实际上这些恰恰是西方自古以来天天讲月月讲年年讲代代讲换着花样儿讲的东西。因此,这里仅据柏拉图《高尔吉亚》前半部分的讨论,略作分析,权作这个论断的一个注脚。

关于《高尔吉亚》前半部分的讨论,可以先给两个图示:

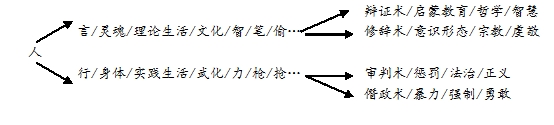

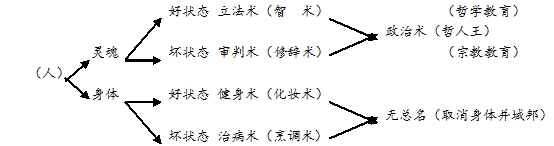

图示1-a柏拉图的双面人学(综合苏格拉底与对话人双方的分析)

图示1-b苏格拉底的单面人学(据《高尔吉亚》464a-465d苏格拉底的说法)

图示2柏拉图的三个同心圆球(技术原因,无法画图)

三个同心圆球,大包小,从小到大:人-城邦-宇宙(比较儒家“家-国-天下”三位一体不够彻底,道家“身-国-天道”三位一体)。整个问题的关键是人学,人的关键是灵魂与身体之分,这个区分的关键是灵魂;灵魂又有三分(欲望-血气-理智/情-意-智,比较道家的人身三品),灵魂三分的关键有两个,即爱欲的升华和血气的净化,前者靠哲学,后者靠宗教,但辩证术与修辞术不能结合,哲学与宗教就无法结合。

柏拉图的《高尔吉亚》是从修辞术的角度进入上图所列的这些问题的。整个《高尔吉亚》可以分为两个部分:苏格拉底与高尔吉亚和珀洛斯的谈话是前半部分,主要从理论层面探讨修辞术的定义,涉及修辞术与辩证术的区分;苏格拉底与卡利克勒斯的谈话是后半部分,主要从实践层面讨论修辞术导致的生活方式,涉及政治生活与哲学生活的选择。整个谈话是从言辞或理论层面过渡到行动或实践层面。本文的讨论仅限于前半部分,即高尔吉亚和珀洛斯部分。

首先概括一下这两部分的论证线索。高尔吉亚部分主要是界定修辞术。在苏格拉底的引导下,高尔吉亚相继给出了三个不同的修辞术定义:修辞术是处理言辞的技术;是通过言辞处理言辞的技术;是通过言辞造就“自由与统治”的技术,即通过说服进行统治的技术。于是,苏格拉底引入说服与教诲,或相信与知识的区分。高尔吉亚承认修辞术产生信念,不产生知识。但高尔吉亚又接受了“知识即美德/力量”这个前提。于是,苏格拉底就追问修辞术的力量是什么。高尔吉亚宣称修辞术是全能的,可以取代所有其他技术,但修辞家应该正义地使用修辞术,因为修辞家可以不义地指控修辞家。苏格拉底向他表明,修辞术的力量与修辞术的正义不可兼得:修辞术要有正义,就毫无力量;要有力量,就毫无正义。高尔吉亚自相矛盾。于是,珀洛斯就跳出来捍卫修辞术,宣称修辞术的权能比得上僭政。于是,苏格拉底就向珀洛斯讲述自己的修辞观(如图表1-b),并引入惩罚问题,结论是修辞术毫无权能:如果接受正义的惩罚是有益的,行不义者就会自愿接受惩罚,修辞术在辩护方面就毫无用处(前提是惩罚是有益的);如果修辞术有用,就是指控自己的朋友并保护自己的敌人(前提是正义等于损敌益友)。这种用途在珀洛斯看来显然是荒谬的,因而修辞术毫无用处。

问题是,苏格拉底是不是完全否定了修辞术呢?从高尔吉亚部分看,苏格拉底自己其实就使用了修辞术,以修辞术的方式讨论修辞术。因此可以说,有另一种修辞术,不同于苏格拉底讨论的修辞术:苏格拉底关于修辞术的教诲不仅反映在他的言辞上,更反映在他的行为上。那么,苏格拉底实践的这种修辞术有什么特征呢?表面上看,就是区别于“冗长的言辞”的简短言辞:提问和回答。苏格拉底与珀洛斯的问答继续了高尔吉亚部分的讨论,是为了使高尔吉亚看到自己实践的修辞术,从而使我们可以比较两种修辞术。高尔吉亚实践的修辞术是炫示修辞术、议事/政治修辞术和庭辩修辞术。但强调的主要是议事/政治修辞术和法庭修辞术,尤其是后者。因为政治修辞术突出地显示了修辞术的力量:高尔吉亚以忒密斯托克勒斯和伯里克勒斯的政治演说为例说明。但同时,高尔吉亚又说到应该正义地使用修辞术,因为很显然,如果修辞术是全能的(既可以正义地又可以不义地使用),修辞家自身难免会面临修辞家的指控。从修辞家自身利益角度看,法庭修辞术最重要,这意味着诉诸普通意义的正义,即法律。但问题是,修辞家面临的这个问题,哲人同样面临,苏格拉底同样面临:据《苏格拉底的申辩》,苏格拉底受到指控之后,依法做了一次法庭辩护,但失败了。这个例子似乎表明,法庭修辞术不足以保护哲学。当然,柏拉图其实已经找到一个保护哲学的秘诀,就是所谓的哲人王。但哲人王实现的可能性不大,需要机运。那么,要保护哲学,仍然只能依靠修辞术。高尔吉亚部分表明,一般的修辞术是无知者用来说服无知者的手段。既然苏格拉底实践了修辞术,我们就可以问,修辞术是不是必然被无知者使用?有知者可不可以使用修辞术,使自己的言辞适应无知者的能力?如果有,这种修辞术可以称之为正义的修辞术。(在苏格拉底那里,这种修辞术可能是爱欲或启蒙的修辞术;在柏拉图那里,这种修辞术可能是神学的修辞术。)

但修辞术是不是最高的,是不是可以解决全部问题呢?这就需要转向珀洛斯部分。这个部分可以分为前后两个部分:前半部分,珀洛斯为了捍卫修辞术,用“僭政”取代了修辞术;后半部分,苏格拉底取得了控制权,转向“惩罚”。僭政和惩罚都是暴力的强制行为,区别于言辞的说服:僭政是不义的强制,惩罚则是正义的强制。但僭政与惩罚的共同点是可以实现,可以解决问题。这就说明,光说不做没有用,作为言辞的技术,修辞术没有力量,因而不是最高的:从珀洛斯的观点看,最高的是僭政,僭主比修辞家更有能力获得自己想要的东西;从苏格拉底的观点看,修辞术的主要价值在于引导人们接受正义的惩罚,换言之,惩罚比修辞术更高。因此,修辞术只是从属性的,要么从属于僭政,要么从属于惩罚/法律/正义。那么,在什么条件下,修辞术可能成为最高的技术?如果正义是最高的,而人们天生是不义的,那么,惩罚就是通向正义的唯一道路;如果人们天生是不义的,就不能希望他们自动地接受正义的惩罚,使人们接受惩罚的唯一方式就是说服他们接受惩罚。这就是修辞术。在这个意义上,修辞术可能是最高的技术(并非偶然的是,基督教教义似乎就是基于这个论证,从堕落到得救,从罪人到义人,但没有天生的义人,遑论原本的好人)。

但问题是:这些假设是不是成立?首先,人们是否是天生不义的?即便承认人们天生是不义的,惩罚是否必然会改善不义者?换句话说,是不是只有惩罚能够改善不义者的前提下,惩罚才是正义的?如果是这样,那么,为了威慑其他不义者或为了保护正义者而进行的惩罚,否是就是不义的?将惩罚理解为威慑其他不义者或保护正义者,不就意味着,把受惩罚者仅仅视为手段,把人作为手段?当然,这是个康德式的说法。如果这种惩罚是不义的,即不应该为了威慑或保护而进行惩罚,那么,所有惩罚就都应该是救治不义者;如果是这样,就必须假定,这些不义者都是可以救治的,能够得到改善;换言之,就没有无药可救的不义者(这个论证最终会通向废除死刑的问题)。但苏格拉底最后讲到神话的时候会明确提到,有无可救药的不义者。这就说明,既然惩罚无药可救的不义者是正义的,那么,并非所有正义的惩罚都是为了不义者的个人改善或个人利益。换言之,正义有两个不同的维度:一个是个人利益,一个城邦利益。这两个不同的维度在实践上往往并不一致。因此,正义问题变得非常麻烦。因此,即便修辞术可以成为最高的技术,完全可以使不义者接受惩罚,但惩罚也未必会带来真正的正义。那么,什么可以带来真正的正义?

在苏格拉底那里,真正的正义就是哲学。珀洛斯之所以接受“惩罚是有益且正义的”这个说法,是因为他用较低的正义(法律)代替了更高的正义(哲学)。并非偶然的是,整个《高尔吉亚》前半部分没有出现“哲学”一词,直到卡里克勒斯部分开头(也就是整个作品的中间部分),“哲学”一词才出现。因此可以说,哲学的缺席导致珀洛斯部分特别强调惩罚。珀洛斯部分强调惩罚的同时,也提到快乐,从而暗示,惩罚可以带来快乐。哪种人最喜欢通过惩罚获得快乐?有权力欲的人,勇敢的人,义愤的人,总之,血气旺盛的人。根据《王制》灵魂三分:理性、血气和欲望;血气连接理性与欲望。珀洛斯部分抽掉哲学,就抽掉了理性,强调惩罚就是强调血气,提到快乐就是提到欲望。所以,珀洛斯部分只有血气和欲望的结合,这就导致惩罚与快乐的结合。并非偶然的是,珀洛斯的名字就暗示了血气:马驹,马是血气的象征。《王制》开头有个暗示:今晚有火炬赛马,骑在马上拿着火把接力比赛(血气驮着理性狂奔)。血气意味着勇敢,《高尔吉亚》开篇之词就是“战争与战斗”——一种需要勇敢的活动。可以说,《王制》和《高尔吉亚》都是要展示,理性如何驯化血气,要文化,不要武化。

当然,我们前面的分析只是循着苏格拉底的思路,而苏格拉底只是柏拉图的一端,另一端是苏格拉底的对话者,尤其是卡利克勒斯。卡利克勒斯也学过哲学,但最终转向了政治:他从哲学那里学到的“真理”就是所谓的自然法则,即强者的自然正义;学到这个真理之后,卡利克勒斯就转而贬低哲学:哲学败坏人,会使人“蔽于天而不知人”(荀子批庄子语),会妨碍男子汉参加政治生活,换言之,政治生活是最好的生活。这个批评反映了雅典政治人的主流意见,尽管在苏格拉底看来很成问题,但毕竟有力。卡利克勒斯虽然贬低但没有否定哲学,只是限制了学习哲学的年限(青年时代)。贬低哲学之后,卡利克勒斯出于自称的好意,转向苏格拉底本人,劝诫苏格拉底放弃哲学,否则会遭到不义的指控而无法保护自己——这个预言恰恰应在苏格拉底本人身上。苏格拉底回应了卡利克勒斯对哲学的一般批评,而没有回应对他个人的特殊告诫,为什么呢?也许《苏格拉底的申辩》是个很好的回应。但就《高尔吉亚》而言,如果说有回应的话,就是苏格拉底在这里(也在很多地方)所说的:我宁愿受不义而不行不义。理解这个说法或许可以帮助我们理解哲学生活的可能性。

哲学生活何以可能

就好像爬山,从哪条路走,最后都会通向山顶,哲人王就是这样的山顶。随便一个问题,比如正义问题,比如修辞术问题,若要得到完美解决,最后只能导向哲人王。但据说,哲人在理论上说得通,在实践上却行不通,除非强迫哲人统治或王者变成哲人,而这种情况只能依靠机运。不过,据说现代找到了征服自然和机运从而使哲学与政治结合的办法:一个是降低科学/哲学的目标,即科学的技术化或实用化,哲学不再愚蠢或无用,科学成为第一生产力,科学的成果可以增进人类的力量和福祉;一个是降低政治的目标,即舒适的自我保存。这样,哲学与政治的目的就达成一致,那么,哲学与非哲学之间的中介就不再是修辞术,而是科学成果的传播和普及。现代科学启蒙就取代了古典的修辞术。但科学的启蒙一旦开启,因为科学精神本身的哲学性质,就不可能停止。要使它停止,使科学精神固定化被占有,就需要两个类似于修辞术的东西:一个是基于现代科学的意识形态(张志扬引马克思语:把特殊的说成是普遍的/科学的,把普遍的/科学的说成是统治的/权力;所谓科学的就是民主的这个在古代看来悖谬的等式);一个是基于共同承认的无需在智力或行为上努力就能达到的低俗而稳固的为尼采所抨击的布尔乔亚的庸人道德或公民宗教(苏格拉底会说,美德是艰难的,需要努力)……这种科学与政治的现代结合在某种意义上可以说是哲人王或知识即权力学说的现代翻版,尽管有所变形,最重要的一个变形是科学/哲学从神学的婢女沦为政治的婢女。但这条路前景怎么样,不知道,可能是全球深渊,可能是世界大同。但无论假设世界会越来越好,还是假设世界会越来越坏,都会成为我们自己不努力的借口或托词:世界越来越坏,我自己现在又何苦坚持?世界越来越好,我自己到时就会变好嘛。

即便不考虑城邦的一面,苏格拉底的选择仍然值得我们深思:宁愿受不义而不行不义(469b-c)。苏格拉底在说这话的时候,并非没有限制:他最初表示自己既不愿行不义又不愿受不义,如果必须选择,则宁愿受不义而不愿行不义。哲人要既不受不义又不行不义,唯一的办法就是哲人王。如果哲人王是不可能的,哲人遭受不义就是很可能的。不行不义,主动权在自己;不受不义,自己掌握不了,因为没有权力阻止。但是,自己没有权力阻止,不是可以诉诸公共权力,法律吗?受了不义不是可以为自己辩护吗?这不是正当的选择吗?苏格拉底没有选择这种可能性(《苏格拉底的申辩》是另一回事)。问题是为什么?苏格拉底受到不义指控的时候为什么不为自己辩护?为什么不用法庭修辞术来保护自己?

卡利克勒斯告诫苏格拉底不能保护自己的时候,诉诸的是“自我保存”,而没有诉诸强者正义的理论,即强者应该“拥有更多”,通过更多的权力避免遭受不义。卡利克勒斯为什么不诉诸“拥有更多”?仅仅是因为自我保存的正当性更容易得到证明吗?关键的暗示可能在于,“自我保存”这个合法的考虑与“拥有更多”这个非法的欲望之间有着某种必然的联系:就个人而言,自我保存会导向要求更多;就城邦而言,国家安全的要求会导向帝国主义的侵略(参修昔底德《战争志》“伯里克勒斯演说”)。这个联系,马基雅维利说得更确定,“先是谋求不受他人侵害,继而便是想要侵害他人”,这似乎是一条“必然之理”(马基雅维利《论李维》1.26, 46);霍布斯论证得更详细,如果目的是正当的,手段就是正当的,在自然状态下,为了自我保存,每个人有权使用每个东西,因而有权要求更多(当然,后半部分论证是为了避免这个情况,就需要契约)。其实,这个论证已经蕴含在珀洛斯部分,为了使珀洛斯从对暴力或僭政的迷恋回头,苏格拉底有个关于惩罚的正当性的论证:每个人都有能力杀死他人,因而需要诉诸公共权力和法律(469d以下,非常类似霍布斯从自然状态到社会状态的论证)。其实,高尔吉亚在用“自由和统治”界定修辞术的时候,已经暗示了这个联系:所谓的自由,是指不受他人统治,所谓的统治,就是统治他人;或者类似于所谓的消极自由与积极自由。这两者是相互联系的,就连想要竭力区分二者的伯林先生都承认,“成为某人自己的主人的自由(难免要成为别人的主人)与不受别人阻止做出选择的自由,初看之下,似乎是两个在逻辑上相距并不太远的概念,只是同一个事物的消极与积极两个方面而已”(伯林《自由论》译林版2003,页200)。种种迹象表明,苏格拉底当然明白不受不义的愿望与行不义的倾向之间的联系:辩护很容易导向指控,保护自己很容易导向侵害他人,前者很容易成为后者的借口或根据。那么,这个联系似乎就可以解释苏格拉底宁愿受不义而不行不义的选择:宁愿受不义而不为自己辩护,就是主动放弃辩护的修辞术,从而否定了自我保存的意义,从而彻底切断了导向行不义的任何可能、借口或理由!那么,这个选择再往前推一步,就是“打右脸给左脸”(《马太福音》5.39-41,打人者要么是个左撇子,要么是用手背打人)。

即便按照《申辩》,苏格拉底受到不义的指控之后做了难以称之为辩护的辩护,但他自称不是为了自己,倒是为了城邦,因为说更高的在更低的面前为自己辩护是荒谬的。“最美和最容易的解脱,不是阻止别人,而是把自己培养成最好的”(《申辩》39d6)——平静的语调蕴含了怎样的温顺和怎样的狂傲!匡人其如予何?苏格拉底要通过自己的行为昭示,好人是不会受到伤害的,即便遭受不义的指控,受害的也不是无辜的被指控者,而是不义的指控者本人。既然如此,所谓的“无辜受难”就不是问题,因为他虽受难,却没受害。也正是在这个意义上,苏格拉底取消了身体和城邦(参老子“吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?”)。

几点体会

笔者研究柏拉图,主要限于《高尔吉亚》和《斐勒布》。尝一脔而知肉味,这里仅据自己有限的阅读经验,总结出几点体会,这些体会都是从实际操作中得来,因而也只能在实际应用到实际的解读和思考中,才有意义,才有趣。

1,柏拉图对话的立体性。区分三个层次:苏格拉底的对话者,苏格拉底本人,柏拉图本人(也许还有个读者的层次)。这三个层次不是平面的,而是立体的,逐级包含的关系:苏格拉底的对话者怎么想,苏格拉底怎么想对话者之所想,柏拉图怎么想苏格拉底和对话者双方怎么想,后一个层次总是包含因而高于前一个层次,所谓正-反-合。但这种上升似乎不是无限的,在柏拉图那里,最后似乎有个固定的立体图表,所谓的成象,当然这个立体图表只能反复阅读之后才能渐渐呈现,但即便呈现,也不一定是柏拉图心里所想的,但这不要紧,因为它至少使读者的思想有了秩序,但不等于格式化。在柏拉图那里,最完美的图形是圆球,因为圆球具有完美的对称性。惟其不是平面的论证,而是立体的思维,所以无法用论文形式表达,只能权且用对话,对话写作是尽量模仿圆球,八面相应,圆而神。

2,柏拉图对话的两极性或对称性。这个特征尤其表现在辩驳性的对话中,比如《高尔吉亚》。辩证法的一个基本原则,就是让一个极端与另一个极端交战,通过把握两个极端道路,从而找到中间道路,而且两极撑得越开,中间就越宽广有余地:苏格拉底代表一个极端,对话者代表另一个极端,中道在作者柏拉图那里:执其两端,允得其中,所谓中庸乃是用中而非执中,中不可执,执中犹执一,执一害道。通所谓的“未定之二”学说。而且,两个极端往往最为相似,且可以相互转化,比如哲学与僭政:最好的一经翻转就变成最坏的,次好的一经翻转就变成次坏的,反之亦然。这种两极性不仅表现在对话人之间,而且表现一些关键词上,尤其是苏格拉底的用词,往往具有相反相成的两面,比如“爱欲”问题(所谓的反讽,就是用一面掩盖/揭示另一面),甚至同一个词具有多面性,比如“正义”。这种两极性或对称性,大概根源于柏拉图的立体性思维。

3,柏拉图对话的动态性。这种动态性不仅表现在对话的进程上,从一个论题到另一个论题的联系和过渡,移步换影,而且表现在对话人身上,尤其是心理活动,从这个意义上,柏拉图对话是灵魂的戏剧。这种动态的灵魂戏剧大概是为了教育,哲学教育、自由教育或启发教育而非教条灌输。这就要求读者必须参与其中,不停动脑筋,猜想-修正-再猜想-再修正……犹如下棋。大概也是为了读者主动参与,柏拉图总是会留下很多缝隙,犹如做眼或留活,这些缝隙需要我们自己去填补。所以,解读的时候最好假定自己是全然的无知者,一个对话就是一个谜一般的活物。

4,柏拉图对话的弦外之意。这一点尤其表现在苏格拉底的讲话中,这大概跟柏拉图的圆球写作艺术有关,每一点都有对称的另一点。很多时候,尤其在对话前半部分,苏格拉底往往像个魂影,无形无相,基本不表明自己的任何立场或观点,也就是苏格拉底特有的接引术或催产术的表现,或者确切地说,像个镜子:空空如也,扣其两端而竭也。作为镜子,苏格拉底的说法可以使对话者看见原来看不见的自己,苏格拉底的弦外之音很多时候只是说给对话人听的,读者只有设身处地把自己想象成苏格拉底对话者,才能发现并理解这些弦外之音;当然,苏格拉底的对话者也不一定听得出这些弦外之音,这时候,苏格拉底会在前后文有提示,可以帮助读者理解。当然,这些弦外之音只是柏拉图做出来的,还停留在言辞的层面,而非真正的言行合一或天人合一,所谓圣人一语远近皆尽(参《五灯会元》张商英章次,问:玉溪去此多少?曰:三十里。曰:兜率呢?曰:五里。公是夜乃至兜率。)。

5,所谓柏拉图对话的言行合一。这个问题可以从多个角度理解,这里仅从柏拉图对话的戏剧性角度理解。我们经常会说,读柏拉图对话,不仅要注意对话人的言辞,而且要注意对话的情节,人物的性情和动作等等,换言之,行动就等于情节。这个说法固然是有道理的,且在许多对话,尤其是叙述性对话,都有表现。但还有不少对话,尤其是演示性的对话,并没有多少戏剧性,没有什么情节或动作,没有身体性,又怎么看呢?这种情况笔者愿意称之为灵魂的戏剧:这里的戏剧性或行动因素有两个,其实是两个层面:一个层面是苏格拉底与对话人之间,双方论证之间的碰撞对人物造成的心理影响,仍然是平面化的;另一个层面是立体化的,就是柏拉图与他笔下的人物之间,尤其是柏拉图与苏格拉底之间,苏格拉底说什么与怎么说之间,确切地说,苏格拉底所说的内容本身与他这个时候对这个人说这番话本身之间是否合一,是否可以相互解释(这个问题其实是柏拉图心里所想的):举个例子,苏格拉底说到治病术的时候,我们就可以注意,苏格拉底这时候对这个人讲这个话本身是不是一种治疗行为,治疗对话者的某个缺陷;苏格拉底说到正义的时候,苏格拉底这个时候对这个人讲这个话在何种意义上是正义的,这些就是戏剧性的一部分,甚至很重要的一部分;这样的言辞作为行动,在苏格拉底可能是无意识的,但对柏拉图来说肯定是有意识的(很像禅宗人士)。这样去看的时候,才会发现柏拉图每个作品都是一个玲珑剔透的艺术品,“一个覆盖有一层带有小眼的银箔的金苹果”。

来源:《中国比较古典学学会第一届年会会议论文》2012年12月